Текст статьи

Действительно, ведь немцы были верны идее уничтожения материальных объектов духовной культуры покоряемых народов и, продвигаясь на восток, уничтожали не только людей, но все что было связано с русской культурой и русским духом. Они жгли города, расстреливали в упор лики святых. Они делали из позолоты куполов сувениры и сбрасывали с куполов кресты. Разбирали памятники и частями отправляли в разные уголки Германии, как пепел, развевая по Европе. И земля после их нашествия оставалась безлюдным пустырем.

Действительно, ведь немцы были верны идее уничтожения материальных объектов духовной культуры покоряемых народов и, продвигаясь на восток, уничтожали не только людей, но все что было связано с русской культурой и русским духом. Они жгли города, расстреливали в упор лики святых. Они делали из позолоты куполов сувениры и сбрасывали с куполов кресты. Разбирали памятники и частями отправляли в разные уголки Германии, как пепел, развевая по Европе. И земля после их нашествия оставалась безлюдным пустырем.

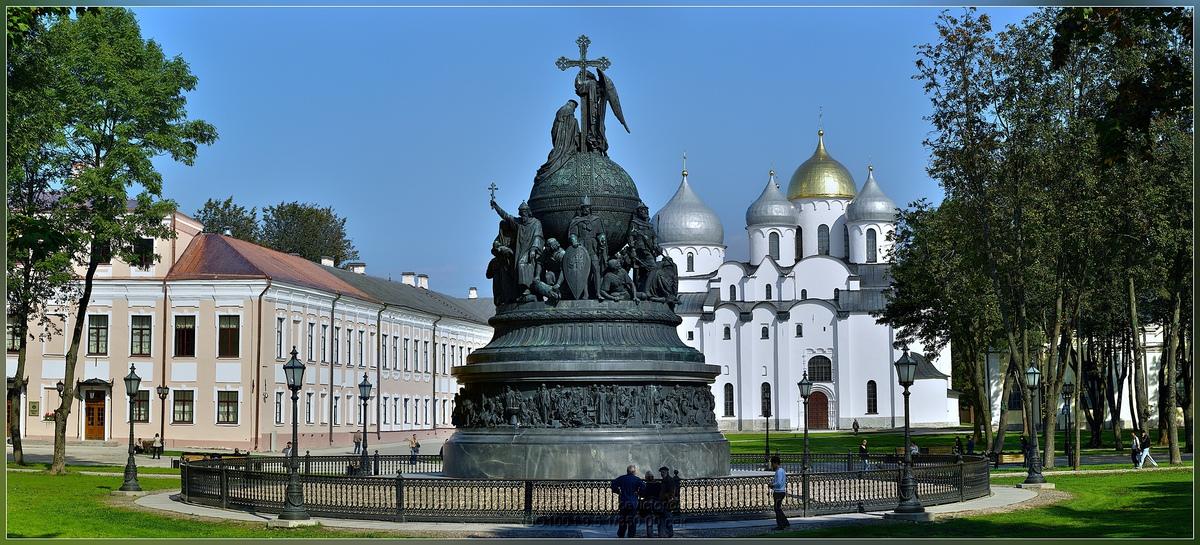

Уничтожение Новгорода предусматривалось немецким командованием. Историко-архитектурные памятники, известные всему миру, должны были исчезнуть. Для своих солдат немецкое командование выпустило несколько брошюр о Новгороде. В одной из них под названием «Господин Великий Новгород» были помещены изображения некоторых исторических памятников города, и под каждым из них стояла зловещая подпись: «Перед бесследным уничтожением». Город был обречен на уничтожение. Прямой наводкой они расстреляли 8 архитектурных памятников XII-XIV веков. В шести из них находились фрески, не уступавшие по своей художественной ценности лучшим произведениям известных мастеров средневековья Византии, Италии, Германии. Из снятого золотого купола Софии они делали себе портсигары и другие поделки… Храмы превратили в казармы и конюшни. Расстреляли, упражняясь в меткости, лик Богоматери из Никольского собора и бюст Л.Н. Толстого.

Уничтожение Новгорода предусматривалось немецким командованием. Историко-архитектурные памятники, известные всему миру, должны были исчезнуть. Для своих солдат немецкое командование выпустило несколько брошюр о Новгороде. В одной из них под названием «Господин Великий Новгород» были помещены изображения некоторых исторических памятников города, и под каждым из них стояла зловещая подпись: «Перед бесследным уничтожением». Город был обречен на уничтожение. Прямой наводкой они расстреляли 8 архитектурных памятников XII-XIV веков. В шести из них находились фрески, не уступавшие по своей художественной ценности лучшим произведениям известных мастеров средневековья Византии, Италии, Германии. Из снятого золотого купола Софии они делали себе портсигары и другие поделки… Храмы превратили в казармы и конюшни. Расстреляли, упражняясь в меткости, лик Богоматери из Никольского собора и бюст Л.Н. Толстого.

И только необыкновенная стойкость духа русского человека, его любовь к своей родной земле и традициям своих предков, совершили чудо, вернув нам символы прошедших веков. А ведь восстановление полностью разрушенного города, казалось почти невозможным.

Этот рассказ о возвращении в искалеченный город я напишу от первого лица. Так мне рассказывала о своем возвращении в город моя бабушка Константинова Тамара Матвеевна и то, что я прочитала в ее недописанных воспоминаниях и дневниках. Ей было тогда 24 года, когда началась война, а в 27, пережив тяжелые годы эвакуации, она вернулась в Новгород сразу после его освобождения, уже директором музея. На ее плечи легла ответственность за дальнейшую судьбу прекрасных памятников этого Великого, древнего города. Новгороду она посвятила всю свою жизнь. Под ее руководством восстанавливались памятники архитектуры, возвращались коллекции музея. Именно благодаря бабушке и её соратникам, которые в те первые, страшные годы целиком отдали себя восстановлению города, Великий Новгород сегодня один из самых красивых и истинно русских городов России.

Спасибо вам и низкий поклон вам за этот подвиг! Спасибо тебе, бабушка!

«…Когда началась война, мне было только 24, но я уже была заведующей историческим отделом Новгородского Государственного Исторического музея. В августе 41-го, мы с мамой, сопровождая эвакуируемые ценности, выехали из полыхающего Новгорода в Кировскую область с последними эшелонами, идущими в глубокие тылы. Это было незадолго до оккупации Новгорода. В октябре 43 года, приказом Наркомпроса я была отозвана в Тихвин, и вот теперь, в начале января 1944 года я ехала из Тихвина в Ленинград в составе последней возвращающейся из эвакуации группы Леноблоно. На этот раз маму пришлось оставить в Тихвине — членам семей въезд в Ленинград еще не был разрешен. До войны я проучилась здесь в институте 5 лет и всю свою дальнейшую судьбу связывала с этим городом. Здесь я должна была закончить аспирантуру, работать, здесь были хорошие друзья и любимый человек. Теперь же с этим городом меня навсегда роднили воспоминания о моей, такой недалекой молодости.

Я с трепетом ждала встречи с Ленинградом, но каков он сейчас после пережитой трагедии? Увижу ли я своих знакомых? Пережили ли они страшную зиму 1941-1942 годов? Воображение мое рисовало ужасающие картины их бедствий. Письма давно уже перестали приходить, но я надеялась, что все они живы.

Несмотря на артобстрелы, бомбежки, голод и болезни город героически выстоял в жестокой схватке с врагом. Проезжая по улицам я видела, что он живет и работает. Кругом порядок, ходят трамваи. Улицы прибраны, нигде не видно развалин — их аккуратно скрывают ограждения. Ремонтируются и восстанавливаются разрушенные здания, разбираются завалы, но как-то необычно малолюдно, и стоит странная тишина.

Ленинград все еще находился в опасности, и хотя в январе 43-го нашим войскам удалось прорвать блокаду, город до сих пор подвергался артобстрелам и авиационным налетам.

Приехав, я сразу отправилась узнавать о судьбе близких мне людей. Идя знакомой дорогой, к дому, где жил человек, которого я любила и с которым собиралась связать свою жизнь, я видела мой родной институт имени Герцена. Он был наглухо заколочен со всех сторон. Теперь в нем размещался госпиталь, и только сквозь решетку ограды я смогла увидеть часть сада. А когда-то он у этой самой ограды встречал меня с милым маленьким букетом за спиной, брал меня за руку, и мы шли по этим улицам, набережным, и никогда не замечали, как на город ложилась вечерняя сумеречная дымка и зажигались фонари, призывая спешить к дому. А потом он стоял у подъезда и ждал, когда зажжется свет в моем окне, и я помашу ему рукой, и еще долго буду смотреть, как исчезает в темноте его силуэт. Все эти два года, мне снилось, что в толпе я вижу его, узнаю его походку, но каждый раз, догоняя я видела — это был не он. Он ушел на фронт почти сразу как объявили приказ о мобилизации, и его письма-весточки изредка доходили до меня, но с тех пор, как меня перевели в Тихвин, от него не было ни строчки. Теперь, по пустынным улицам, я спешила к его матери и, с каждым шагом, сердце сжималось в груди, подгоняя скорее услышать единственно возможное — он жив! По пути я заскочила к тетушке, у которой жила пока училась, но квартира ее была пуста, а новые жильцы, соседи ее даже не знали. «Наверно она умерла голодной зимой 41-42 года. Тут многие поумирали...» — сказали они мне. Сердце замерло в груди, смерть подошла так близко, ворвалась в мою жизнь, унося близких и любимых. Остальной путь я проделала почти бегом, не замечая ничего вокруг. Забежав в знакомый подъезд и, взлетев по лестнице, задыхаясь от бега, я с силой застучала кулачком по тяжелой двери. Дверь открыла незнакомая женщина. Она сразу все поняла, но в ее глазах тусклых и потухших не отразилось ни сочувствия, ни жалости. Она ничего не говоря, взяла меня за руку и повела на кухню. Посадила на стул и налила в треснутый стакан воды. Я смотрела в стену, и она расплывалась перед глазами. «Я вижу — вы та девушка…» — начала она тихим надтреснутым голосом. Но я уже не слушала ее. Я уже знала, что он погиб. Я уже знала, что его мать умерла. Наконец я вдруг отчетливо поняла, что женщина давно уже молчит и только все так же отчужденно смотрит на меня. «Значит он погиб?» — спросила я. «Да он погиб на фронте. А мать его умерла от дистрофии зимой 41-42 года. Вы не одна такая. Здесь в каждой семье такое горе» — так же сухо ответила женщина. Я поставила стакан и тихо вышла. Она долго стояла в дверях и смотрела, как я спускаюсь по огромной лестнице, а потом резко захлопнула дверь, так, что от удара в подъезде задрожали стекла.

Дни потекли незаметно. Каждый день я шла по Невскому проспекту на работу, проходила институт Герцена, любовалась величием архитектурных ансамблей проспекта с его великолепными дворцами, извилистыми каналами и каменными ажурными мостиками, но для меня, потерявшей в этом городе надежду, он уже был чужим. Я жила в каком-то фантастическом мире, где вокруг меня, в изломанных зеркалах судьбы отражалась чужая боль. И я поняла и ту женщину и тысячи других людей, онемевших душой от страданий и лишь жестокостью заставляющих себя жить. Зная о готовящейся вскоре операции советских войск под Ленинградом, я надеялась, что и Новгород скоро будет освобожден. Теперь я знала, что вернусь домой, и от моей молодости останутся лишь наши письма, стопочками перевязанные и с пылью, впитывающие мою боль и мою жизнь.

А 18 января меня к себе в кабинет вызвал начальник областного отдела народного образования — Житенев М.В.

Здороваясь со мной, он с улыбкой спросил меня:

— Ну что, Тамара Матвеевна, готовы Вы ехать в Новгород?..

Я немного растерялась от неожиданности. «Как ехать? Ведь город еще не освобожден?!»

Видя мое замешательство, он предложил присесть и продолжил:

— Развитие обстановки на Ленинградском и Волховском фронтах позволяет говорить о скором освобождении Новгорода. По нашим сведениям, город сильно разрушен. Уничтожено все городское хозяйство, все промышленные предприятия. Разрушены, школы, больницы, учреждения культуры, разграблены и расхищены не эвакуированные музейные ценности, многие произведения искусства увезены в Германию. Поэтому совет Волховского фронта ставит вопрос о немедленном направление в город, сразу после его освобождения, специалиста, для оценки ущерба, нанесенного оккупационными войсками, а так же организации работ по спасению и восстановлению города. Так что собирайтесь, Облоно командирует Вас с заданием принять срочные меры по организации охраны и спасения от гибели поврежденных памятников древнего зодчества, начать сбор разграбленных музейных коллекций, установив хороший учет экспонатов и их бережное хранение. А также Вы должны немедленно приступить к розыску и возвращению произведений искусства, увезенных фашистами. Вам так же поручается принять участие в работе Чрезвычайной комиссии по установлению разрушений и злодеяний, совершенных немецко-фашистскими захватчиками на территории Ленинградской области. Ваша кандидатура согласована с Леноблисполкомом и музейным отделом министерства просвещения РСФСР. Займитесь оформлением необходимых документов и будьте готовы выехать в Новгород немедленно после сообщения об его освобождении.

Понимая всю сложность и ответственность предстоящей работы, я высказала Михаилу Васильевичу свое мнение поручить это задание более опытному специалисту. На что он мне ответил:

Понимая всю сложность и ответственность предстоящей работы, я высказала Михаилу Васильевичу свое мнение поручить это задание более опытному специалисту. На что он мне ответил:

— Бояться Вам нечего. Вы опытный специалист и хорошо знаете памятники Новгорода. Конечно, первое время в полностью разрушенном городе, Вам будет трудно, но Вы будете не одна. К моменту Вашего приезда там уже будет председатель Горсовета Юдин М.В. Я знаю его, он хороший человек и всегда Вам поможет. Сразу как приедете установите постоянную связь с ним. Мы тоже постараемся Вам помочь. Информируйте нас о положении дел. А чуть позже к Вам присоединяться и другие сотрудники. Вы справитесь. Только не падайте духом. Великий Новгород нужно восстановить во всей его былой красе, со всеми его достопримечательностями. Мы должны сохранить культурно-историческое наследие городов, подобных Новгороду и это является одной из важнейших государственных задач. Вы же будете в числе первых, кто начнет восстанавливать город. Это трудная, но почетная задача.

Возражать дальше не имело смысла. Я поблагодарила Михаила Васильевича за оказанное доверие и, выйдя из кабинета, долго не могла придти в себя, обдумывая услышанное. Это назначение было для меня большой неожиданностью, и я очень волновалась — смогу ли я справиться с этой трудной задачей. Но, радость от того, что Новгород будет скоро освобожден и я возвращаюсь домой оживляла мое сердце. Я решила пока не думать о тех трудностях, что ожидали меня, а заняться оформлением всех необходимых документов: мандата с моими полномочиями и спецпропуска на выезд из Ленинграда. За день я получила все необходимые документы, собралась в дорогу, и выехала в Тихвин за мамой.

По дороге все думала о своем новом назначении. Справлюсь ли я? Каков он сейчас, Новгород? Никогда не забыть мне тот полыхающий костер, какой мы покидали в августе 41-го! А каким чудесным был город до войны. Утопающий в зелени садов, он ловил своими золотыми куполами солнце, и оно, отражаясь в них, разлеталось сверкающими брызгами маленьких светил, заигрывая со строгими линиями его соборов.

Вспоминала первые дни войны, какими мы были самоуверенными, думая, что война долго не продлится и наша Красная Армия вмиг разобьет врага. Вспоминала тот первый митинг, когда в музее, нас собрал директор, и объявил о начавшейся войне. И как потом я бегом добежала до дома и успокаивала мать, уже тогда пророчески оплакивающую своего сына, служившего на западной границе. «Безвести пропал» — вот все что мы знали о нем теперь. Вспоминала, первую ночь, когда, успокоив маму, я никак не могла заснуть, да и не я одна не спала тогда. Наверно многие, как и я тогда, думали: «А может быть нет никакой войны, а это лишь страшный сон? Может, завтра мы проснемся, и случиться чудо?!»

Но чуда не случилось. Утренняя сводка новостей подтверждала, что война идет и, не смотря на яростное сопротивление наших войск, противник все же продвигается на восток. Тогда я решила собрать свои наряды и, упаковав, убрала подальше, дав себе слово, что не дотронусь до них до дня Победы. Вместо этого, вытащила свой комсомольский костюм — юбку с гимнастеркой, нарядилась в них и не снимала с тех пор, нося как траур. Опустив глаза, я провела рукой по выцветшей, кое-где залатанной ткани, и вспомнила себя такой, какой видела себя тогда в зеркале. Сколько решимости было в глазах, каким героическим казался мне этот поступок. Война лишала нас жизни, а я воевала с ней, упаковывая девичьи тряпки в чемоданы. Как я изменилась с тех пор! За эти два года! Как же все это случилось?! И воспоминания захлестнули меня. Я откинулась назад и погрузилась в лето 41 года…

Снова было 22 июня, и я шла своей любимой дорожкой, по которой, любуясь утренним Новгородом шла и вчера, но как все изменилось сейчас. Нет, в природе пока ничего не говорило о трагедии, что была на пороге. Стояла все такая же прекрасная погода, пели птицы, и солнце ласково светило, но я уже не обращала внимания на всю эту красоту. Мне встречались мужчины с серьезными угрюмыми лицами, женщины с опухшими от слез глазами. Все были сосредоточены и подтянуты. Что-то неуловимое произошло в их облике, отразив душевные перемены, произошедшие с ними за эту первую страшную ночь.

Я срочно засобиралась в Ленинград, боясь, что человек, которого я люблю, уйдет на фронт и я его больше не увижу. Ах, если бы не мама, я бы ушла на фронт. Ведь там будут нужны санитарки и медсестры! Но что будет с ней?! Никого из родственников у нас не было, кто успел, эмигрировал после революции, а кто пропал в лагерях. Да и музей я оставить не могла. Но все равно я должна была его увидеть.

Прибежала на вокзал, а там народа море. Все суетятся, шум, сутолока. А дежурный объявляет, что сегодня поездов не будет, а расписание на завтра будет позже. Тогда я вернулась в музей и написала ему письмо, умоляя дождаться меня. Но уехать мне так и не удалось, и его ответ пришел уже с фронта. И больше я его никогда так и не увидела, лишь фотокарточки да письма оставались у меня.

Обстановка на фронте с каждым днем все осложнялась. Всего через несколько дней встал вопрос об эвакуации городского и сельского населения, промышленного оборудования и произведений искусства в глубокие тылы. В городе росло беспокойство. Но музей работал. И это спокойное течение жизни меня раздражало. Хотелось активно действовать. Действовать! Все еще мелькали мысли уйти добровольцем на фронт, но как оставить беспомощную мать.

Обстановка на фронте с каждым днем все осложнялась. Всего через несколько дней встал вопрос об эвакуации городского и сельского населения, промышленного оборудования и произведений искусства в глубокие тылы. В городе росло беспокойство. Но музей работал. И это спокойное течение жизни меня раздражало. Хотелось активно действовать. Действовать! Все еще мелькали мысли уйти добровольцем на фронт, но как оставить беспомощную мать.

Уже с 23 июня в городе стали оборудовать щиты с ведрами, лопатами, ломами, топорами, а также с новыми огнетушителями, рядом со всеми зданиями ставили ящики с песком и бочки с водой, носили ведрами песок на чердак. Создавались группы самозащиты. В срочном порядке готовились под бомбоубежища подвальные помещения.

24 июня впервые была опасность авианалета, но до города самолеты не допустили. На предприятиях и в учреждениях было установлено круглосуточное дежурство. Никто ни от чего не отказывался, каждый хотел сделать хоть что-то, чтобы не допустить врага к городу. Строили укрепления, рыли противотанковые рвы, убежища от налетов вражеской авиации и артиллерийских обстрелов. В жизни города произошли большие перемены — в парке перестала играть музыка, призывающая молодежь на танцы, люди были собраны, подтянуты, детишки сидели по домам. В городе стало многолюдно, все больше было людей в военной форме.

29 июня пришел приказ о мобилизации. C утра в канцелярии и на дворе толкались люди. В бухгалтерии готовились расчеты уходящим на фронт. Мужчины уходили. Их провожали плачущие женщины. С их уходом рабочей силы становилось мало, но на их место вставали женщины — их жены, дочери, сестры.

А 30 июня музей получил городской приказ о начале эвакуации музейных ценностей. Я даже обрадовалась, что теперь могу делать что-то полезное для Родины. Сначала вопрос стоял лишь об эвакуации уникальных экспонатов. Прежде всего, старого русского золота и серебра, художественных ювелирных изделий, хранящихся в ризницах Новгородских монастырей и соборов, произведений уникальных и бесценных. Но чуть позднее после того, как поблизости от здания исторического музея упало несколько бомб, причинивших повреждения — были выбиты стекла, осыпалась штукатурка, стены дали трещины, мы начали свертывание экспозиций. Для временного хранения экспонатов было подготовлено специальное помещение в нижнем этаже Златоустовской башни. Это помещение мы выбрали потому, что толщина стен его достигала двух метров, до половины оно находилось в земле, сверху над ним было два этажа со сводчатыми потолками, окна замуровали. Таким образом, помещение было надежным, оно могло предохранить не только от осколков, но и от бомбы небольшого калибра. Но вскоре стало понятно, что придется эвакуировать все. Сразу развернулась работа. Нужно было добыть материалы для упаковки. Особенно волновали доски, для изготовления ящиков. Они должны были быть хорошо высушенные, в сырых — экспонаты могли погибнуть. Но нужно было найти и бумагу, ткань, стружку. Одновременно с этим мы просматривали экспозиции и фонды для определения, что подлежит эвакуации. На отобранные вещи составлялись списки. Работа была очень нелегкой, ведь в музее хранилось 140 тысяч предметов! Нужно было все просмотреть. Старались отбирать только самое ценное. Однако очень трудно было определить, что ценнее. Много возникало споров. Часть предметов решено было зарыть на территории музейного городка, как например: оружие, фарфор. Археологических материалов было очень много, поэтому брали только уникальные вещи.

С каждым днем число сотрудников сокращалось, оставались в основном женщины, многие были уже в возрасте, им трудно было выполнять тяжелые работы, и вся тяжелая работа ложилась на плечи молодых сотрудниц. Работали без отдыха — дорога была каждая минута.

Трудно было выносить из хранилища и упаковывать в ящики тяжеленные позолоченные, в драгоценных камнях, в жемчуге оклады — вес лишь серебра некоторых из них достигал 20 кг! Ящики же, в которые были уложены все эти предметы, казались совершенно неподъемными. Но мы втаскивали их на грузовики, а затем на вокзале переносили в вагоны!

Первую бомбардировку объявили по радио. Гудели гудки всех заводов, паровозов, звонил большой колокол на Софийской звоннице. Все побежали в укрытие, в подвал. Более 10 немецких самолетов прошли на восток, правее Новгорода. По радио прозвучала команда: «Отбой воздушной тревоги!» Но, только мы вышли из укрытий, как снова послышался вой сирен. Кубарем бежали обратно в подвал под грохот приближающихся взрывов. С тех пор город стали бомбить, особенно мост и станцию.

Но и под непрерывными бомбежками работы по эвакуации продолжались. Бомбы падали и на территорию Кремля, рядом с постройками, где в это время мы укладывали в специальные ящики экспонаты.

Особенно бережно нужно было обращаться с работами древнерусской живописи. Когда кончились всякие доски, кто-то выпросил на пристани пустые бочки из-под рыбы, и они пошли в ход. В них уложили нумизматическую коллекцию, небольшие иконы, хрусталь, старинное оружие. Спасена была и живописная коллекция — более 220 произведений. Среди них работы Левицкого, С.Щедрина, Айвазовского, Тропинина, Кипренского, Поленова, Крамского, Левитана, Репина, Рериха…

К 5 июля была подготовлена и отправлена на восток первая немногочисленная партия груза — два вагона.

С каждым днем нам становилось все страшнее, а гул приближающихся самолетов уже будил всех по ночам. Стреляли зенитки. «Внимание! Воздушная тревога!» — звучал голос диктора, а потом рев сирены. К этому времени город был объявлен на военном положении: после 22 часов без пропуска пройти по городу было нельзя. Вечером 9 июля в музей пришел посыльный и сказал, что завтра в 6 часов утра готовится отправка горожан на оборонительные работы, от музея нужно предоставить бригаду. Несмотря на то, что работы по эвакуации музея были в самом разгаре, и нужно было спешить — вскоре город обещал выделить еще вагон, из молодежи создали бригаду и, назавтра, мы должны были прибыть на вокзал. Утром 10 июля в 6 часов вся привокзальная площадь была заполнена отъезжающими. Поезд еле вместил всех. Нас довезли до какого-то полустанка, а дальше мы пошли пешком. Место, где нам предстояло работать, являлось важным стратегическим пунктом. От него шли дороги, соединявшие Новгород со Старой Руссой и Лугой, Сольцами. День, как назло, выдался очень жарким. По пыльной дороге, на сколько хватало взгляда, тянулись толпы людей. Лишь к часу дня мы добрались до места, и от усталости прямо упали на выгоревшую траву. Но отдохнуть нам не дали, и как только местность обмерили и разделили на участки, мы приступили к работам. Нам отвели участок по Лужской дороге, напротив нас с правой стороны деревни, до пересечения с дорогой на Сольцы, мы увидели ров и насыпь с 2-х сторон, выкопанный жителями ближайших деревень. Нам, новгородцам нужно было выкопать такой же только с левой стороны дороги. Жара, пыль, ни ветерка. Мучила жажда, но воды поблизости не было, за ней нужно было идти в деревню. Копать было очень трудно. Земля, иссушенная солнцем, была как камень, и приходилось разбивать ее ломами или топором. Из города прибывали еще люди, им выделяли участки. Ходили слухи, что немцы уже близко, и работы приказано было закончить за три дня. С питанием было очень плохо — хлеба выдавали по 200-300 г в день и только на третьи сутки привезли селедку и сахар. Людей кругом было много и все очень разные, но все жили дружно. Рядом с нами копали бригады Колмовской больницы, водников, ликероводочного завода, музея, учителей и артель обувщиков и душными ночами, когда было не заснуть, мы вместе сидели и вспоминали, как жили до войны…

В музее обрадовались нашему возвращению. На днях от военных в музей пришла срочная телеграмма с требованием немедленной маскировки золотых куполов: главного купола Софийского собора и трех куполов Георгиевского собора Юрьева монастыря. «Золотые купола служат хорошим ориентиром для вражеской авиации. В случае, если приказ не будет исполнен в кратчайший срок, то будут приняты соответствующие меры» — говорилось в нем.

Необходимо срочно было принять меры по спасению куполов, но что делать — мы не знали. Начальства не было — директор А.А. Строков тогда был в Ленинграде, В.А. Богусевич сопровождал ценности Софийского собора, отправленные в Киров 5 июля. Решили собрать всех сотрудников, которые могут быть полезны в этом деле, и решить, какие меры принять. Собрались все заведующие отделами. Нервы были на пределе, но когда вслух прозвучало то, о чем наверно все мы втайне догадывались, а именно: если не выполнить этот приказ военных властей — купола взорвут. Поднялся шум. От безысходности и страха, в мыслях уже прощаясь с куполами, мы долго кричали друг на друга, не видя никаких возможностей спасти их. Но способ был — закрыть купола матерчатыми чехлами. Решили подумать еще и через час собраться и пригласить кого-нибудь из военных и городского начальства, а пока быстро подсчитать, сколько нужно материала, сделать макет выкройки, посоветоваться с рабочими и некоторыми специалистами. Этот вариант все одобрили. В ходе обсуждения было принято решение — купол Софийского собора закрыть чехлом, а купола Георгиевского собора, из-за недостатка времени покрасить масляной краской серого или синего цвета.

Работа предстояла тяжелая. После собрания начались хлопоты. Все сотрудники были мобилизованы на поиски строительных материалов, парусины, веревок, канатов, масляной краски. Как сшить чехол площадью в 200 кв. метров? Швейные мастерские отказывались помочь — не было специальных машин, да и помещения были слишком малы. А время шло. Тогда хранительницы Софийского собора, глубоко верующие женщины, попросили сами сшить этот чехол на руках. Поэтому нужно было срочно найти большие иглы и прочные шнуры.

Шили в соборе, расположившись прямо на каменном полу. Я зашла посмотреть, как идет работа. В полумраке сводов я смотрела на суровые лики святых и на распростертых перед ними женщин в ворохах ткани. Звенящая тишина, нарушаемая лишь моими шагами и их тихими вздохами, окутала меня, после яркого света, суеты, что царила в городе, шума и навязчивого воя сирен. Главная хранительница тихо отделилась от группы женщин, и подошла ко мне. Она говорила, что они и мысли не могут допустить о том, что случится, если к назначенному сроку работа не будет выполнена.

— Работать очень сложно, но мы знаем, что делать, и сошьем чехол. «Где святая София — там и Новгород», — так говорили наши древние предки. Допустить, чтобы погибла эта святыня невозможно. София, не просто соборная городская церковь, но символ Новгорода. Мы сделаем все, что в наших силах.

Я подняла глаза туда, откуда из небольших узких окон лился солнечный свет, было еще утро, и он заливал высокие западные своды своим теплом. И смотря на одну из самых знаменитых фресок Новгорода, написанную в XI веке в барабане главного купола, я вспоминала летопись: «В лето 6553 (1045) заложил князь Владимир Ярославович внук великого князя Владимира Киевского и всея Руси, крестившего русскую землю, в Новгороде церковь каменную Святой Софии. И призвал иконных писцов из Царьграда. И стали они писать в куполе образ Господа Бога нашего Иисуса Христа с благословляющею десницей. Но на утро другого дня пришли они и увидели, что рука Спасителя сжата. Так переписывали они три дня, но каждое утро являлся им Спаситель со сжатой десницей. Наконец, на четвертый день от образа Спасителя был к иконописцам чудесный глас: «Писари, писари, о писари! Не пишите Мя благословящею рукою, напишите Мя съ сжатою рукою: Азъ бо въ сей руце Моей сей Великiй Новградъ держу; а когда сiя рука Моя распространится, тогда будетъ граду сему скончанiе».

Я подняла глаза туда, откуда из небольших узких окон лился солнечный свет, было еще утро, и он заливал высокие западные своды своим теплом. И смотря на одну из самых знаменитых фресок Новгорода, написанную в XI веке в барабане главного купола, я вспоминала летопись: «В лето 6553 (1045) заложил князь Владимир Ярославович внук великого князя Владимира Киевского и всея Руси, крестившего русскую землю, в Новгороде церковь каменную Святой Софии. И призвал иконных писцов из Царьграда. И стали они писать в куполе образ Господа Бога нашего Иисуса Христа с благословляющею десницей. Но на утро другого дня пришли они и увидели, что рука Спасителя сжата. Так переписывали они три дня, но каждое утро являлся им Спаситель со сжатой десницей. Наконец, на четвертый день от образа Спасителя был к иконописцам чудесный глас: «Писари, писари, о писари! Не пишите Мя благословящею рукою, напишите Мя съ сжатою рукою: Азъ бо въ сей руце Моей сей Великiй Новградъ держу; а когда сiя рука Моя распространится, тогда будетъ граду сему скончанiе».

Я опустила глаза и еще раз взглянула на шьющих женщин. Они сидели, держа в руках толстые шнуры и большие иглы. Руки были все изранены, и кровь капала на чехол вместе со слезами женщин. Но я знала, они спасут купола.

Чехол был готов, но теперь оставалось самое сложное — набросить его на купол. Дело не легкое, ведь высота собора 50 м. Времени было в обрез — строить леса было некогда, поэтому делали передвижные мостки. Набросив чехол на главный купол Софии, принялись за купола Георгиевского собора. Их выкрасили серой масляной краской. Это была опасная для жизни работа, но все прошло благополучно и так, героическими усилиями, купола Новгорода были спасены!

Но как изменился город! Он сам стал серым, как эти потухшие купола…

Наконец, наступило второе августа. В этот день готовилась отправка еще двух вагонов, с музейными ценностями и с ними уезжало большинство остававшихся до сих пор сотрудников музея с семьями. Мы с мамой тоже покидали Новгород. Последние дни выдались тяжелыми. По домам уже не расходились, работали день и ночь под завывания сирен и свист бомб, чтобы успеть к сроку. Никто не покидал своих мест, даже тогда, когда рядом падали бомбы. Каждая минута была дорога. Фронт приближался, и железная дорога могла перестать действовать. Накануне всем вручили необходимые документы, выдали командировочные на 10 дней и оружие. Утром 2 августа ящики были упакованы и опечатаны. Тяжело вздохнув, все присели, чтобы немного передохнуть в ожидании машин. Сидели молча, смотрели на сиротливо опустевшие стены, вздрагивая лишь от недалеких разрывов бомб…

Поезд стоял в чистом поле, где до самого горизонта тянулись лишь редкие кустики у дороги, да где-то далеко впереди чернела полоска леса. Налеты продолжались. Мы стали маскировать вагоны срубленными ветками кустов, но все равно вблизи рвались снаряды и стены вагонов были пробиты осколками бомб. На вторые сутки обстановка стала совсем угрожающей. Утром мы решили дойти до станции и звонить в музей, Горсовет, куда-нибудь, чтобы приняли меры для скорейшего восстановления путей и отправке вагонов. Но связь с городом была разорвана. Железнодорожная станция разбита. Начальник станции оставался один. Он был измучен и на все вопросы отвечал, что ничего не знает, знает лишь, что бои идут за Чудово. Просил находиться в вагонах и никуда не выходить.

Когда немцы возьмут Чудово, город окажется во вражеском кольце, железнодорожное сообщение будет прервано, эвакуация станет невозможна — мы все это понимали очень отчетливо, но что могли сделать?! Так мы простояли на этом полустанке, под непрекращающимися налетами немцев два дня. Но поезд дошел до станции назначения — города Кирова, а вернуться из этой командировки нам уже было не суждено. Там на вокзале мы узнали, что Новгород оставлен нашими войсками.

Так началась наша жизнь в эвакуации, и вот теперь я ехала за мамой, чтобы вернуться домой…

Утром 20 января 1944 года я была в Тихвине. Мама ужасно обрадовалась новости о скором освобождении Новгорода. Я рассказала ей, что мы должны будем немедленно выехать в Новгород сразу после объявления приказа об его освобождении. Приказ будут передавать в 8 часов вечера по радио и, возможно, что уже сегодня мы услышим его…

В Новгород мы въезжали поздно ночью. Ветер стал стихать, и снег падал редкими причудливыми хлопьями. Мест я не узнавала — настолько все изменилось. Никаких следов улиц мы не могли заметить. Не было ни домов, ни деревьев. Кругом была лишь снежная равнина. Только когда машина сделала поворот и стала спускаться на берег, я поняла, что мы дома. Впереди был виден заснеженный Волхов, с черными полыньями, взорванный мост, лежащий на льду, а дальше, в плывущей снежной дымке, едва заметно просматривались слабые очертания израненных стен и башен Кремля. Над ними я увидела купола Софийского собора.

Наконец-то мы были на родной земле. Долгих 29 месяцев мы тосковали по дому и вот теперь, душа моя была полна трепетного волнения, как при встрече с самым близким и дорогим — с родной землей.

Машина въехала на понтонный мост, освященный прожектором, и медленно пошла на другой берег. Мост качался, хлюпая по воде. Казалось, что вот-вот мы провалимся в ледяную воду.

Когда, переехав мост, мы сошли с машины, мама с плачем опустилась на колени, рядом с гигантскими колоколами, что лежали на разрытой земле, перекрестилась, взяла горсть этой земли и, целуя, зашептала слова благодарственной молитвы Божией Матери за избавление земли Новгородской от вражеского нашествия.

Я стала осматриваться. Подняв глаза, медленно обвела взглядом все вокруг. Северо-восточная часть Кремля имела серьезные повреждения. Некоторые башни были разрушены, Софийский собор имел пробоины в стенах и сводах. Купола были разбиты, с центрального купола была снята позолота, а барабан пробит. Софийская звонница, вся почерневшая, в трещинах, но без других видимых повреждений. На стене рядом с ней развевалось красное знамя. В какую сторону не посмотришь везде черные развалины. На другой стороне Волхова исчез чудесный архитектурный ансамбль Ярославова Дворища. Теперь кое-где лишь стояли обугленные коробки с пустыми глазницами окон и высокими шеями полуразвалившихся печных труб. На месте прекрасного, цветущего в садах города, лежали мертвые развалины. Я знала, что город разрушен, но могла ли я предположить, до такой степени, что город придется отстраивать заново! А где найти средства, материалы, руки? Кровопролитная война продолжается и до ее конца еще далеко.

В свете блуждающих лучей прожекторов, выхватывающих из темноты страшные картины разрушений, я видела этих могучих каменных великанов, изувеченных, умирающих от ран, в скорбном безмолвии безжизненного города, но все так же гордо тянущихся к небу, слышала в завывании вьюги их тихие стоны, и думала лишь об одном — чтобы у нас хватило и сил и мужества спасти их...

Осмотрев все, что находилось в полосе, освещенной светом прожекторов, чтобы немного отдохнуть и собраться с мыслями, мы присели на тут же лежащие бревна. Идти нам было некуда, нужно было дождаться утра. Недалеко от нас на снегу лежали гигантские колокола, те, что не смогли вывезти и закопали на берегу при отступлении. Время от времени мимо нас проезжали военные машины. Некоторые из них останавливались, солдаты бежали посмотреть на чудо колокола. С интересом рассматривали их, а потом, видя наши одинокие фигуры, подходили к нам. Расспрашивали о том: кто мы и откуда. Сочувствовали, что город наш так разрушен. Один молоденький солдат пообещал приехать после войны отстраивать город. Он рассказывал, как мальчишкой ушел на фронт, и всю войну провоевав здесь, на Новгородской земле, полюбил эти бескрайние заливные луга, реки, озера полные рыбы, жаркие лета с душистыми белыми ночами, и морозные снежные зимы. Он говорил так искренне, что на сердце становилось теплее. А может, он просто хотел отвлечь нас от невеселых мыслей. Про себя я подумала, наверно это будущий поэт или художник — настолько образной и пламенной была его речь.

Другой рассказывал, как снимали эти колокола, как 13 августа готовили отправку двух барж с остатками музейных вещей. Железная дорога была уже перерезана. Враг был уже на подступах к городу. Колокола, 10 ящиков с экспонатами погрузили на две небольшие баржи. А ночью с 13 на 14 августа во время налета бомба попала в одну из барж, и она полузатонула. Через воду были видны колокола. Два самых больших колокола лежали на берегу. Что делать?! Беспрерывные налеты. Начался артобстрел, пожары. Не вывезти! Решили разбить на куски (т.к. думали, что много содержится серебра). Военный совет послал телеграмму Молотову. Пришел ответ: «Примите все меры к сохранению или вывозу, т.к. они представляют историческую ценность». Опять стали думать, что делать. Один военный посоветовал под баржу заложить фугас и подорвать. «Силой взрывной волны баржа поднимется и опрокинет колокола в реку» –говорил он. Так и сделали. Для других двух колоколов путем взрыва устроили большую воронку и туда их столкнули, засыпав землей, а чтобы замаскировать свежую землю сделали небольшой взрыв. Он служил в той роте саперов, и теперь с гордостью рассказывал об этом.

Так за разговорами и прошла ночь. Незаметно наступило серое хмурое утро. Метель улеглась, и все стихло. Я стала искать взглядом с детства знакомые очертания церквушек и монастырей. Сквозь низко бегущие тучи, клубы густого тумана, поднимающегося от реки, я видела лишь заснеженную безжизненную равнину. Что делать? В голове проносились разные мысли, но сосредоточиться на чем-то одном не удавалось? Какова дальнейшая судьба города? Будут ли его восстанавливать?..

Я спустилась к реке, и из проруби зачерпнула ладонями воду. Вода казалась зловеще черной, но в ладошке становилась прозрачной, ледяной, а на вкус такой знакомой и родной... Война уничтожила почти все, что было дорого и любимо. Трудно в этих обломках было узнать родной город. Лишь земля, покрытая снегом, и вода во льду оставались неизменно родными. Война еще продолжалась, но на отвоеванной земле уже наступало другое время — время строить новую жизнь…

Нужно было начинать действовать. В первую очередь — найти Горсовет, потом решить вопрос с жильем. Взяв все свои пожитки, мы с мамой направились в Кремль. Подойдя к Волховской арке, увидели на стене фанерную дощечку с надписью «Кремль заминирован! Вход строго воспрещен!» Рядом с аркой стоял молоденький солдатик с автоматом. Пропустить нас в Кремль он отказался, сославшись на приказ. Мои документы тоже не подействовали. Он сказал, что вход в Кремль только по пропускам, выданным штабом по разминированию города. Мы понуро подхватили свои пожитки и двинулись дальше, но наш скорбный вид разжалобил молодого парнишку и он, окликнув нас, посоветовал сначала пойти в обогревательный пункт, что расположен на главной площади. Там можно было оставить вещи и передохнуть с дороги. Поблагодарив его за участие, мы пошли искать этот пункт.

Обходя Кремль с северной стороны, нам все больше открывались картины страшного разрушения города. Все, что можно было охватить взглядом, было пустынной землей, поросшей молодым кустарником и припорошенной снегом. Кое-где высились почерневшие печные трубы, да засыпанные обгорелыми стропилами и разным чердачным хламом, каменные коробки, пробитые осколками разорвавшихся бомб. На земле зияли воронки, чудовищных размеров…

Дойдя до площади, где стояло лишь одно разрушенное здание бывшего Дворянского собрания, и то чудом уцелевшее, мы стали искать вход в подвал, где и находился обогревательный центр. По скользкой лестнице мы осторожно спустились в подвал, залитый водой, и по проложенным там доскам с трудом добрались до входа в огромное помещение со сводчатым потолком. Там я оставила маму, а сама двинулась на поиски Горсовета. Идя по безжизненному городу, мне становилось все страшней: «Почему я не отказалась тогда от направления сюда? Что я теперь буду делать?!» — малодушно думала я, но, сжимая в ладошке свой мандат, лишь быстрее шла в направлении, что указали мне часовые. Это оказалось не так далеко. В полуразрушенном каменном доме, одна часть которого лежала в руинах, вторая еле держалась, в двух малюсеньких комнатках разместился Горсовет.

Мы с Юдиным были уже знакомы по тем дням, когда приходилось эвакуировать музей, поэтому сразу перешли к делу и через несколько минут уже увлеченно обсуждали первые этапы восстановления города. Первым делом мне предстояло ознакомиться с реальным состоянием памятников архитектуры, и в этом Юдин мне обещал полное содействие и обеспечение пропусков на все объекты. Несмотря на то, что при отступлении врага город был заминирован, и работы по разминированию еще продолжались, необходимо было немедленно, оценив состояние городских зданий, выработать план организации охраны и сохранения тех объектов, что были повреждены в меньшей степени или разрушены не полностью. Восстановление и реставрация архитектурных памятников сейчас была невозможна, т.к. эти работы требовали длительной подготовки: проведение научно-архитектурных исследований, разработки проектов реставрации. Поэтому мы говорили о том, что необходимо будет проводить работы по временной консервации, чтобы на время предотвратить их дальнейшее разрушение (т.е. производить устройство крыш-времянок, заделку пробоин в стенах и сводах, устройство дверных и оконных проемов, разборку каменных завалов и т.д.). А через год-два, после проведенной подготовки, можно будет приступить к постепенному проведению полноценной реставрации и к приезду государственной комиссии, который планировался уже в ближайшее время. А для этого нужно было подготовить предварительный отчет о состоянии памятников архитектуры и об ущербе, причиненном городу во время оккупации.

Я так же просила Юдина помочь мне устроится с жильем, на что он, обведя рукой свою маленькую закопченную комнатушку с замурованными окнами, сказал:

— К сожалению, горсовет помочь Вам в этом не сможет. Сами видите! Город полностью разрушен. Жилых домов не сохранилось. Все в руинах! Мы в этих помещениях днем работаем, а ночью спим, кто на полу, кто на столах. Как только Кремль будет разминирован, я Вам советую, подыскать что-нибудь там, а пока потерпите и оставайтесь в обогревательном пункте. Кстати, там есть солдатская столовая.

Действительно, увлеченная планами по восстановлению, я сразу и не заметила, что в комнате Юдина и мебели было совсем немного — один колченогий стол, два таких же стула, да и табуретка, одна из трех выживших ног которой, была перетянута какой-то грязной тряпицей. На столе не было ни бумаг, ни чернил, ни карандашей, ни ручек. Лишь спустя некоторое время, по запросу из Боровичей привезли бумагу и карандаши, а пока вот так начиналась работа горсовета.

Я вернулась к маме, и мы вместе разыскали солдатскую столовую. Это было небольшое помещение, разделенное на две комнаты. В той, что была меньше, стояла большая плита, очевидно построенная немцами, во второй же комнате стояло несколько столов. Нас накормили горячей солдатской кашей. За прошедшие два дня всей нашей едой были несколько сухих корочек хлеба, что взяли мы с собой из Тихвина да несколько глотков холодной Волховской воды. Дымящаяся каша, с дымком, казалась самым изысканным деликатесом. От нее, тепло стало расползаться по всему телу, а несколько бессонных холодных ночей сразу дали о себе знать. Я только прикрыла глаза, как оказалась в другом мире: цвели яблоневые сады, мальчишки с азартом гоняли мяч под ними, женщины несли постиранное белоснежное белье в огромных плетеных корзинах с мостков; детский смех и шепот старушек у крылечка, все это кружилось перед глазами, в безумном хороводе. Я вдруг так захотела домой, в наш милый маленький домик, окруженный цветущим садом, захотела пройтись по саду, увидеть тех славных людей, что жили рядом с нами. Я вдруг поняла, как же я соскучилась по спокойной мирной жизни, как я хочу снова домой, в ту безвозвратно прошедшую молодость.

Зимой в наших широтах темнеет рано, и уже в 4 часа пришлось устраиваться на ночь. Мы оставались в обогревательном пункте. Кроме нас, из гражданского населения, не было никого, лишь солдаты, что приходили с дежурства погреться. Нам выделили два солдатских одеяла, видимо немецких, и мы с мамой устроились в уголке на каких-то ящиках. Назавтра мне предстоял трудный день. С утра я надеялась получить в Кремль пропуск и сходить через мост на Торговую сторону.

После двух бессонных ночей мама мгновенно заснула, а я еще долго ворочалась, вспоминая все, что произошло со мной. Смотря на низкие закопченные своды подвала, с которых капало, стены, покрытые изморозью, вдыхая запахи пригоревшей солдатской каши, я вспоминала, как в начале января я приехала в Ленинград, и меня поселили в гостиницу «Астория». До войны эта гостиница считалась лучшей в городе. В ней останавливались иностранные гости, и просто богатые люди. Около нее всегда стояли роскошные машины, из них выходили богато одетые люди. Один моряк, живущий на моем этаже по соседству, рассказывал, что Гитлер хотел устроить здесь банкет по случаю взятия Ленинграда.

Фашистское командование объявило, что в начале ноября 1941 года в Ленинградском отеле «Астория» состоится банкет высших офицеров Германской армии, а так же парад на Дворцовой площади. Был уже назначен немецкий командующий Ленинграда.

«Мы возьмем Петербург, как взяли Париж!» — хвастливо писала фашистская газета «Берлинер берзенцейтунг», но история распорядилась по-своему.

Могла ли я до войны предположить, что совсем скоро буду здесь?!

Номер, что предоставили в мое распоряжение, был роскошным, особенно после двухлетних скитаний по землянкам и баракам. Мягкая мебель, зеркала, на стенах картины, кругом позолота, пол утопает в коврах. А перинная постель, а ванная — предел мечтаний! Ну, разве сравнить с жильем в Тихвине, где спали не раздеваясь. Где в бараке деревянные стены пестрели щелями в палец толщиной, и огромная холодная комната там отапливалась маленькой печкой, сделанной из железной бочки, и пока в ней горел огонь, было сносно, но как только кончались дрова, становилось невыносимо холодно — ветер гулял со свистом, замерзала вода, а волосы примерзали к подушке.

В номере «Астории» было тихо, правда, холодновато, но под пуховым одеялом тепло и уютно и вылезать никак не хотелось. Жалко, что нельзя было попросить завтрак в постель. Хотя на маленьком туалетном столике у кровати и лежал мой неизменный завтрак — кусочек черствого хлеба и стакан холодной воды из графина.

Теперь я вспоминала все это, ежась от сырости и прохлады, вновь лежа на жестких деревянных ящиках.

Утром я получила пропуск. И когда я вошла в Кремль, передо мной открылось пространство, усеянное огромными фигурами, полузанесенными снегом. Побоище великанов… Оторванные каменные руки и ноги, части тел, головы лежали передо мной. То были фигуры, варварски снятые с памятника «Тысячелетию России», немцы не успели переправить их в Германию и, отступая, бросили на снегу, заложив под каждую килограммовый толовый заряд натяжного действия. Сдвинь или подними любую — и раздастся взрыв. На каждой фигуре стояла белая надпись на немецком. Идти по земле, усеянной поверженными каменными гигантами, было страшновато. Отовсюду из-под снега на нее пронзительно смотрели застывшие серые великаны, протягивая поломанные руки, словно прося помощи…

Софийский собор стоял почерневший от взрывов, с куполов его была снята позолота и кресты, а центральный купол пробит снарядом. Неужели погибла фреска «Пантократор»?

Я пошла по направлению к собору и по пути стала присматриваться к другим припорошенным снегом фигурам, что все чаще и чаще стали попадаться мне на глаза. Казалось, что это восковые фигуры. Но откуда они здесь? Их было очень много. Я наклонилась, чтобы смахнуть снег с рукава одной из этих фигур и, вздрогнула — это были трупы. Трупы врагов, ненавистных немцев. Я быстро поднялась и огляделась — кругом были они! Как у тех каменных изваяний, из-под снега были видны их руки, ноги, под снегом просвечивала разная форма, видны были даже лица — все больше молодые, застывшие и в смерти так похожие на лица наших мальчишек! И их уже нельзя было ненавидеть!..

Потом я узнала, что это немецкие офицеры, которых только вынесли из Софийского собора, куда складывали тела погибших. В Софию не пустили. Там хозяйничала группа саперов. Они вообще очень удивились, как меня впустили на заминированный объект. Мне удалось поговорить с их капитаном, и он мне рассказал, что это чудо, что Кремль жив. При отступлении немцы готовили грандиозный взрыв. Должны были погибнуть Софийский собор, Гранавитая палата, памятник «Тысячелетия России» и сами стены Кремля. Спасло лишь чудо! Ворвавшись в Кремль, кто-то из солдат заметил горящий шнур, протянутый от брошенной машины к Софийскому собору. Огонь был уже близко, и вопрос был в минутах. Этот человек перерубил шнур, предотвратив чудовищную катастрофу, которая могла произойти.

Потом я пообещала капитану идти лишь по протоптанным дорожкам, и пошла дальше, а он продолжил свою работу. Пройдя чуть дальше, я оказалась перед входом в Грановитую палату. Здесь стоял простреленный бюст Л.Н. Толстого. Скульптура была поставлена напротив самого выхода, и видимо служила немцам как мишень. Сама же Грановитая палата, видимо, служила немцам «клубом офицеров».

Больше в Кремле осматривать пока было нечего — все заминировано, и отложив более детальный осмотр, до тех пор, пока Кремль не будет окончательно разминирован, я отправилась на Торговую сторону. Подходя к церкви Федора Стратилата на ручье, покалеченной, но выстоявшей, я заметила людей в военной форме. Еще не доходя до нее, путь мне преградил солдат с автоматом, и я заметила, что по земле к церкви тянутся провода. Я сразу почувствовала что-то неладное. На мои пояснения кто я и что мне нужно солдат сказал: «Нет, туда нельзя. Сейчас мы будем взрывать церковь». Во мне душа содрогнулась:

— Как так?! Да Вы понимаете что говорите?! Ведь это ценнейший памятник архитектуры и искусства?!

Попросила пригласить начальника. Пришел капитан, и нервно сказал, что выполняет задание военного командования — строит мост через Волхов и ему нужен кирпич. Я стала объяснять ему, что это варварство, что это уникальный памятник архитектуры. Кто дал распоряжение на взрыв памятника?! А он отвечает, что действует по заданию военного командования! Но как вы можете действовать, не поставив в известие городскую власть?! Сказав, что это преступление, и чтобы никаких взрывных работ не производилось, пока я не поставлю в известность о его незаконных действиях Горсовет, я бегом побежала к Юдину. Юдин, когда я ему доложила, возмутился. Он написал капитану записку, чтобы тот прекратил работы по взрыву и зашел в горсовет для объяснения. Я вернулась обратно, передала капитану записку. Он спокойно прочел ее и ответил: «У вас и так церквей много! Не мешайте работать!!» И ушел…

Я опять бегом к Юдину. Объясняю ему, что записка не помогла. На этот раз он сильно возмутился: «как это не признают городскую власть?!» Схватил из стола пистолет и сказал: «Пошли...» При разговоре с капитаном Юдин разошелся и пригрозил, что будет звонить члену военного совета фронта Штыкову и жаловаться на самоуправные действия капитана и неуважение городской власти. Капитан струхнул, и разговор потихоньку перешел на мирный лад. Михаил Васильевич стал ему втолковывать, что незачем взрывать церковь, когда кругом развалины и в них кирпича сколько угодно?! Даже указал капитану несколько мест, где это легко можно сделать.

Наконец солдаты смотали катушки с проводами и ушли. Пришедший со мной глава горсовета на всякий случай посоветовал мне немного подождать уходить, я так и сделала, но все обошлось, никто не вернулся. Все закончилось благополучно, но что если бы я в тот день и в тот час не оказалась около церкви?! Мы лишились бы ценнейшего памятника архитектуры.

После этого я поняла, что нужна охрана. Ведь нет гарантии, что подобное вновь не повторится в условиях всеобщего разрушения, особенно, когда начнут возвращаться горожане и развернется строительство и восстановление и понадобятся материалы.

Чувство тревоги не оставляло меня — нужна охрана, но где взять людей ведь в городе пока их единицы.

Вот уже два дня мы были в Новгороде, а я еще не видела своего дома. Уже смеркалось, но я решила отправиться посмотреть, не уцелел ли он чудом. Это было совсем недалеко от Кремля. Он стоял почти на берегу реки. Вниз к реке шла тропинка, а там дальше мостки, где стирали белье женщины и баловались дети. Летом все кругом утопало в зелени, а зимой ледяные горки спускались до самой реки и даже на лед.

Было холодно. Опять начиналась метель. Я шла по берегу реки — это был кратчайший путь, а с реки дул страшный пронизывающий ветер. Кутаясь в старое потертое пальто, я шла дальше, чтобы увидеть свой дом… увидеть его даже в руинах!

В животе навязчиво ныло от голода. Вот и последний поворот! Но, дома нет!.. Не осталось ничего кроме чудом устоявшей печки с обуглившейся трубой. Я подошла ближе, присела на каменный выступ у печки, провела рукой, и почти машинально смахнула снег. Нащупала дверцу, открыла и просунула руку в отверстие. Пальцы ощутили что-то твердое и шершавое, и я достала из печки — противень, на котором были сухарики, пережившие войну!

Слезы текли по щекам и почти застывали на морозе. Я плакала от голода и боли, что старый мир лежит прахом у моих ног и от страха перед злой стихией, что хотела унести и души тех, кто выжил, но был слаб, чтобы бороться дальше, и от сознания своей беспомощности! Я плакала над теми, кто уже никогда не сможет прийти в свой дом, хоть разрушенный и поруганный врагом, но святой для сердца! Но я понимала этот знак неба! Ведь хлеб — это жизнь! И смотря в это тяжелое низкое небо, покрывающее нашу землю снежным саваном, я знала, что кровью и слезами мы вымолили прощенье и, прижимая подгоревшие корочки к своим щекам, благодарила за счастье жить!

Теперь я верила, что будет завтра, и будет день третий…»

Бумага привыкла хранить секреты, тайны, страсти, чувства, желания и мечты. Она умеет сохранять боль, воскрешать исчезнувшие жизни. Может заставлять плакать и смеяться. Когда-то наши предки умели писать письма и вести дневники, собирать архивы. Так до сих пор в покрытых пылью папках, в кладовых и на чердаках хранятся свидетели времени, поверенные памяти, что могут нам помочь понять тех, кто уже ушел в другие миры. «Никогда не выкидывай хлеб! — говорила она мне в детстве. — Хлеб — это жизнь!»

Бумага привыкла хранить секреты, тайны, страсти, чувства, желания и мечты. Она умеет сохранять боль, воскрешать исчезнувшие жизни. Может заставлять плакать и смеяться. Когда-то наши предки умели писать письма и вести дневники, собирать архивы. Так до сих пор в покрытых пылью папках, в кладовых и на чердаках хранятся свидетели времени, поверенные памяти, что могут нам помочь понять тех, кто уже ушел в другие миры. «Никогда не выкидывай хлеб! — говорила она мне в детстве. — Хлеб — это жизнь!»

В нашем доме в духовке всегда было полно сухарей. Белые, черные… мы посыпали их солью и с удовольствием грызли во дворе с друзьями. Когда улица таила для нас невероятное число удовольствий и развлечений, неизменными спутниками для нас были бабушкины сухарики. Это было в середине 80-х, когда еще были живы наши бабушки и дедушки, пережившие войну! Они помнили цену хлеба и знали цену жизни.

Я боюсь слова «война»! Но помню заповедь бабушки о хлебе. Может быть, я слишком впечатлительна, но порой мне кажется, что я вижу на белоснежной и безжизненной земле, простирающейся до горизонта, под нависшими свинцовыми тучами, молодую девушку. Она плачет, еле держась на ногах: плачет о не сбывшихся надеждах и об ушедших друзьях; плачет, прижимая отмороженными пальцами корочки хлеба к щекам; плачет, устав от страшного духа войны и едкого запаха смерти; плачет, обретя надежду на жизнь!..

Я боюсь слова «война»…